八十年代的夫子庙的小吃 (八十年代的夫妻生活)

八十年代,夫子庙,这个南京的文化名片,在当时呈现出一种别样的魅力。它不仅是古色古香的建筑群,更是充满烟火气的小吃天堂。而八十年代的夫子庙小吃,不仅满足了人们的味蕾,更映照出那个年代的夫妻生活,展现出时代的印记。

记忆中的味道:

时光倒流,脑海中浮现出那琳琅满目的夫子庙小吃摊位。热气腾腾的蒸笼里,冒着白气,散发着诱人的香味;油锅里,滋啦滋啦作响,炸得金黄酥脆的油条、麻花,引得路人驻足。那时的夫子庙,没有如今的繁华喧嚣,却充满了朴实和真挚。最让人念念不忘的,莫过于:

- 臭豆腐 :那独特的臭味,令人又爱又怕,但每次排队购买,都是一种享受。小小的臭豆腐,承载着对生活的热爱,也承载着对美味的渴望。

- 盐水鸭 :入口即化,鲜嫩多汁,蘸上特制的酱料,更是美味无比。在那个物资匮乏的年代,盐水鸭成了不少家庭的节日佳肴。

- 鸭血粉丝汤 :简单而实惠,汤头鲜美,配上热气腾腾的粉丝,满足了人们对温饱的追求。一份简单的鸭血粉丝汤,也饱含着当时夫妻间的辛劳与付出。

- 烧麦 :鲜美的馅料,柔软的外皮,让人回味无穷。在那个物资匮乏的年代,烧麦作为一种较为高级的小吃,也成了夫妻之间分享的甜蜜。

- 糖葫芦 :酸甜可口的糖葫芦,孩子们最爱的零食之一。在那个缺衣少食的年代,这小小的美味,也成为孩子们的快乐源泉,更象征着父母的关爱。

夫子庙背后:

八十年代的夫子庙,不仅仅是美食的聚集地,更是反映夫妻生活的重要窗口。

在那个物资匮乏的年代,夫妻二人往往需要共同努力,去维持一个家庭的生计。在夫子庙这些小吃摊位前,我们能够看到许多夫妻,一起辛苦地工作,一起分享着小小的快乐,共同面对生活的挑战。通过这些画面,我们还能看到那个年代人们的善良,淳朴,勤劳,以及对生活的热爱。

时代印记:

八十年代的夫子庙小吃,是那个时代独特的印记。它们不仅记录了那个年代的物价、生活方式,更记录了那个年代夫妻之间的感情,以及他们共同克服困难的经历。这些小吃,不仅仅是味觉的享受,更是精神的慰藉。

透过这些简单的小吃,我们仿佛能看到那个年代夫妻的辛勤劳作,分享着彼此的喜悦,承受着生活的压力。而这些画面,都无一例外地印刻在不同夫妻的记忆中,成为他们生命中难忘的一部分。

结语:

八十年代夫子庙的小吃,不仅仅是美食,更是一段历史的见证,是那个时代夫妻生活缩影。它们唤醒着我们对往昔岁月的回忆,也为我们展现出那个时代的文化氛围。夫子庙,不仅是南京的文化名片,更是我们记忆中闪耀的星辰。

图片这里应该放上八十年代夫子庙的小吃照片。可惜这里无法直接上传图片。

七八十年代的生活很苦吗

相对现在而言是绝对的苦!那时物质不丰富,衣食住行可选择的余地非常小,所有人都差不多,收入也仅够维持正常的生活,有些地方能吃饱饭就不错了。

八十年代结婚的三大件都有什么

七十年代的三大件:自行车、手表、缝纫机八十年代:黑白电视机、单缸洗衣机和收录机成为了“新三件”,风靡了那个时代的家庭。而到了上世纪80年代中后期至90年代,彩电、BP机、音响又替代了上世纪80年代的“老三件”……

80年代是一个什么样的年代·

80年代的人是现在比较复杂的一个阶段,大体应该分为两个阶段,前一阶段,大部分已经成家立业或在在社会打拼。 而后一阶段,还在学生时代。 后一阶段我就不讨论了,我也不清楚他们的生活。 我是前一阶段的,我觉得我们这个阶段很盲目,为什么?我们出生在计划经济,在过渡中学习长大,在市场经济里拼搏。 社会似乎给我们开了个玩笑,让我们每次都走在末端。 物质生活没有特别的缺欠,但是精神生活却很空虚,我们所学的,所看的,所做的,所想的,都不一样,似乎我们就是天生的矛盾综合体。 要说,什么最重要,金钱固然重要(我现在正努力挣钱,好按揭房子结婚),但是我想,对于我们来说,更重要的是,精神上的一个(依靠?解脱?鼓励?不好意思,这个词实在想不出来)

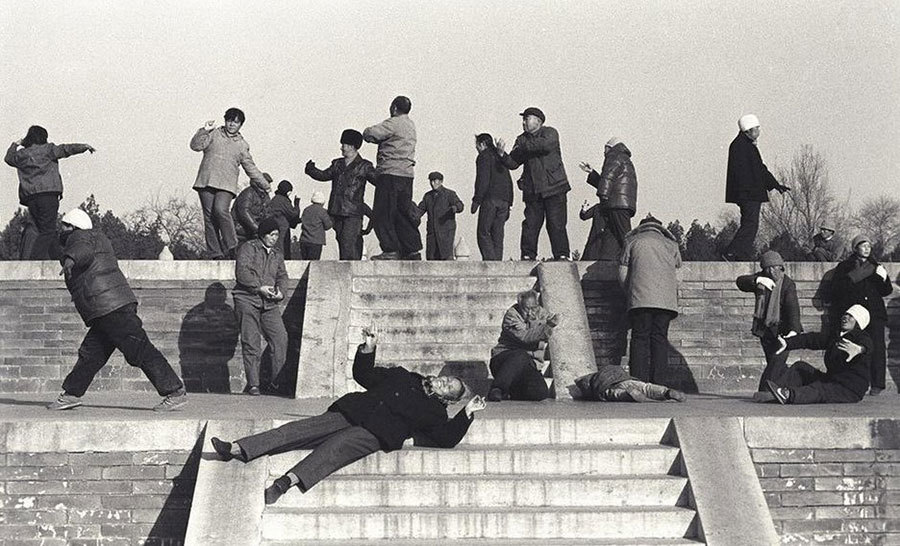

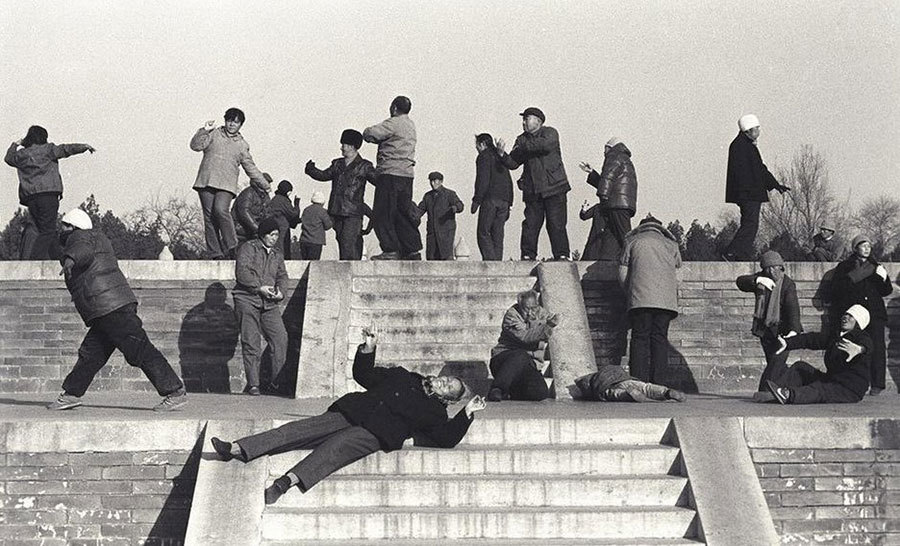

80年代业余文化生活多是什么样的

业余生活肯定比现在少,但那时候的人比较纯粹。 人与人之间的感情很好,没有现在复杂,很少阴谋。 那时候人的精神生活充足,很少出去玩,所以出去一次就能玩得很开心了。 现在太多选择了反而不知道玩什么。

90年代的男女和80年代的有何不一样?

90后的人和80后的人比起来,90年代的孩子们更喜欢活在幻想里,什么非主流都愚昧可及,幼稚。 相对于80后的人来说,80后的人要实在得多,。 。 。

哪位能帮我描述一下八十年代的生活?衣食住行方面的。不胜感激!

衣,样式很单调,颜色单调,材料主要是化纤,粗棉食,八十年代中前段,基本还要靠粮票,奶票等供应,年底买肉还要排队,基本属于还是很紧张的。 靠近九十年代了,就慢慢好了住,一多半为平房,楼房还是少数的。 慢慢的有了高层建筑,很多人家都是很多口挤在一个几平米的房子里行,交通工具基本是公共汽车和步行,那年代,自行车都是很宝贵的东西。

中国八十年代和九十年代的物价分别是怎样的,要生活常用物品的例子

80年代的88年时物价是吃个早餐1元就不错了,住宿是2元钱,90年时一般的衣服是20-30元,西装一套50元,我在广东龙川到深圳车费是6.5元,现在要100元了,93年在工厂上班基本工资才200元,伙食费是要60元钱,加班费是2元钱。 亲,如合用请加好评,如不合用也是费心找到的答案,绝对没有敷衍,请手下留情,现在我的好评数伤不起了。

有人能说说八十年代以前的家庭婚姻、爱情是什么样子的吗

上世纪八十年代的家庭爱情婚姻观与现在比真是今非昔比了。 那时是:红米饭,南瓜汤,老婆一个,孩子一大帮。 现在呢:茅台酒、王八汤,孩子一个,老婆(情人)一在帮。

上世界80年代是个怎样的年代?

还记得“思想解放”、“人生讨论”、“伤痕文学”、“精神污染”、“严打”、“长漂”……这些永远属于八○年代的词汇么?还记得“砖头录音机”、“牛仔裤”、“霹雳舞”、“模特儿”、“朦胧诗”、“托福”……八○年代第一次出现带给我们的惊喜么?还记得郭凯敏、张金玲、周里京、欧阳奋强、苏小明、王洁实、谢莉斯、江嘉良、汪国真、毛阿敏这些八○年代名人么?他们怎么就消失了呢?还有更多的名字:庞中华、宁铂、谢彦波、食指、年广久、朱建华、马胜利、史玉柱、关广梅、年广久……这都是八○年代响当当的人物啊!就像那首《那些花儿到哪里去了?》中所唱的那样,他们现在哪里呢?我们打算怀旧了。 《见证》栏目正在策划制作一个大型的系列节目,叫《寻找八○年代》,这是个怀旧的系列。 作为一个概念的八○年代,在我们主编们写的策划案里有这样的文字“八○年代开启了把‘人’字大写的时代。 也正是从八○年代开始,人可以作为独立的个体,渐渐地在社会中追寻自己的地位,探索财富的价值,重建幸福生活的标准。 ” 其实,但凡从那个年代过来的人,都能体味到这句话中的一厢情愿。 因此策划案里同时写到“在回忆中,一个时代会慢慢远离它的真相。 ”